こんにちはキャリーライフ中川です。

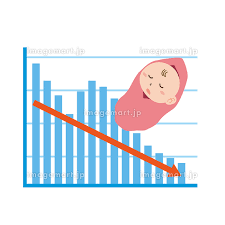

家を建てる人が減る時代へ

厚生労働省が9月に発表した速報値

2025年1〜6月の出生数は33万9280人

(前年同期比−3.1%)

上半期としては過去最低を更新しました。

日本の出生数は2015年以降、10年連続で減少。

少子化が加速する中、

家族の形・家の持ち方も変化しています。

かつて結婚したら家を建てるが当たり前だった時代から、

今は家を建てるかどうかを迷う時代へ。

出産数の減少は、住宅市場の構造変革となっております。

【目次】

1-1 出産数減少が止まらない現実

1-2 若年層の“家を持たない選択”

2-1 住宅市場を支える世代構造の変化

2-2 これからの“家族と住まい”の関係

1-1 出産数減少が止まらない現実

厚労省統計によると、

2024年の出生数は72万809人で過去最少。

ピークだった1973年(209万人)と比べると、

50年で3分の1以下になりました。

出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数)

1.20に低下。

政府の掲げる「出生率1.6回復」

目標には遠く及びません。

住宅市場に直接的な影響を及ぼします。

世帯数の増加が止まり、

住宅需要の中心が家を建てるよりも

家を引き継ぐ方向へ移りつつあるのです。

1-2 若年層の“家を持たない選択”

国土交通省「住宅市場動向調査(2024)」によると、

30代で住宅を購入した人の割合

過去10年で約25%減少。

一方、賃貸を選ぶ割合は

同期間で1.4倍に増加しました。

理由として挙げられるのは、

・結婚・出産のタイミングが遅れている

・将来の不安からローンを避ける

・親世代の家を引き継ぐ見通しがある

住宅の新築需要が構造的に減っているのです。

出産数の減少は、単に人口の問題ではなく、

家の流通構造が変わる“入口でもあります。

2-1 住宅市場を支える世代構造の変化

国交省の推計によれば、

2035年には全世帯の約4割が単身世帯

65歳以上が世帯主の家は全体の35%超。

家を建てる世代よりも、

家を手放す世代が増える構図です。

住宅市場の需要は、新築からリフォーム

空き家活用・相続整理へと移行中。

建てることよりも、どう残すか・どう活かすか

中心テーマになりつつあります。

住宅産業は拡大を前提としてきましたが、

これからは維持と循環が主軸となります。

2-2 これからの“家族と住まい”の関係

出産数の減少は、家族構成だけでなく、

家の広さ・立地・機能にも変化をもたらします。

子ども部屋を前提としない間取り、

働く世代が親と近居する二世帯のゆるやかな共生、

地域内で住み替える循環型住宅など。

住み続ける家から暮らしに合わせて変える家へ。

少子化は住宅業界にとって逆風ですが、

柔軟な住まい方が求められる転換点でもあります。

出産数の減少は、住宅市場にとって

長期的な構造変化のサインです。

「建てる時代」から「活かす時代」へ。

子どもが減っても、家の価値を守る方法はあります。

家を次世代につなぐこと、地域の中で循環させること。

つづく