こんにちはキャリーライフ中川です。

家余りが止まらないのか

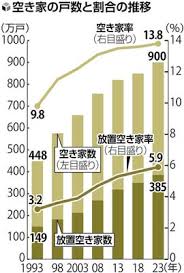

総務省の「住宅・土地統計調査(2023年)」

全国の空き家数は900万戸に達し、

過去最多を更新しました。

空き家率は13.8%と最高水準。

人口が減る中で住宅数が増え続けるという

家余りの現実が広がっています。

空き家がここまで増えたのか

【目次】

1-1 人口減少と住宅供給のアンバランス

1-2 放置空き家がもたらすリスク

2-1 家を手放せない心理と制度の壁

2-2 「実家じまい」から始まる社会的課題解決

1-1 人口減少と住宅供給のアンバランス

30年間で日本の人口は約1,200万人減少

一方で住宅総数は増え続けています。

2023年の調査では住宅総数6,598万戸(前回比+79万戸)

人口よりも家が増えるという逆転現象が起きています。

特に、郊外や地方では高齢者が亡くなった後、

家を引き継ぐ人がいないケースが増加。

新築供給が止まらず、

使われない家が積み重なっていく構造が続いています。

1-2 放置空き家がもたらすリスク

900万戸の空き家のうち、

約350万戸はその他の住宅、

誰も住まず、賃貸も売却もされていない放置空き家です。

空き家は、倒壊リスク・火災・防犯・景観悪化など

地域課題を引き起こします。

築30年以上の老朽住宅では、

屋根や外壁の崩落が懸念され、

自治体の管理費用も年々増加しています。

空き家問題は、単なる不動産の話ではなく

地域の安全に関わる社会的テーマとなっています。

2-1 家を手放せない心理と制度の壁

なぜ所有者は家を手放せないのでしょうか。

背景には

・思い出が詰まっている

・親の遺志を守りたい

感情面の要素に加え、売却や相続手続きの複雑さがあります。

相続登記義務化が進んでいるとはいえ、

まだ相続未登記の土地・建物は

全国で約900万件(法務省推計)

解体費用や税制の仕組み

*更地にすると固定資産税が上がるなど

動かせない家・手放せない家が増え続けています。

2-2 「実家じまい」から始まる社会的課題解決

この現実を変える鍵は、家をどう引き継ぐか

家族で話すことです。

空き家問題は行政や不動産業界だけでなく、

家族一人ひとりの判断の積み重ねで変えられる課題です。

住まいを残すか手放すか

どちらも正解ですが、考えるタイミングが遅れると、

家は思い出から負担へと変わってしまいます。

想いを残し、家を活かすことこそ、

これからの空き家対策の本質です。

まずは自分の実家、親の家から。

家の未来を考えることが、

地域の未来を守る第一歩となります。

つづく