こんにちはキャリーライフ中川です。

負動産から資源に変えるチャンスへ

総務省の「住宅・土地統計調査(2023年)」

全国の空き家のうち約7割が地方圏に集中しています。

過疎化や高齢化が進む地域では居住者が減る一方で、

空き家が増え続け、景観・防災

地域コミュニティに影響を及ぼしています。

近年、その空き家を地域の資源として

活かす動きが始まっています。

「空き家=問題」から「空き家=可能性」へ。

【目次】

1-1 地方に空き家が集中する理由

1-2 「使われない家」が地域に与える影響

2-1 空き家を再生する新たな動き

2-2 「住まいカイゼン」で地域の未来を守る

1-1 地方に空き家が集中する理由

2023年の調査によれば、空き家900万戸

うち約630万戸が地方部に所在しています。

要因は、人口減少と都市部への若年層流出です。

地方では子が地元を離れ、親が亡くなり、家が残る

という構図が定着しています。

交通の便が悪い、古い間取りで再販が難しいなど、

市場で流通しにくい滞留住宅が増えているのが現実です。

一方で、都市部では賃貸空き家の増加が中心。

1-2 「使われない家」が地域に与える影響

放置空き家の増加は、

単なる見た目の問題にとどまりません。

倒壊・火災・衛生・防犯といったリスクが高まり、

地域全体の地価を平均5〜10%下げるとの

試算もあります(国交省・空き家実態調査)

空き家が増えることで新たな移住者が住む余地を失い、

人口減少の悪循環を生むケースも多く見られます。

空き家は地域の老化を象徴するものでもあります。

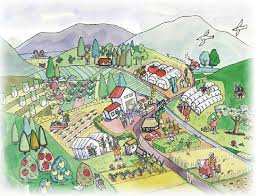

2-1 空き家を再生する新たな動き

各地では空き家を地域資源として

再生する取り組みが進んでいます。

たとえば、

古民家を宿泊施設に改修するまち宿プロジェクト

地元の人と移住者が共に運営する

地域食堂・サテライトオフィスなど。

行政やNPOだけでなく、

民間企業や住民自らが手を動かす再生型モデルです。

特に2024年以降は、

国の地域活性化空き家再生事業により、

リノベーション費用の補助や

事業支援が拡充されつつあります。

手放された家が、新しい出会いの場へ

2-2 「住まいカイゼン」で地域の未来を守る

キャリーライフが提案する住まいカイゼンは、

単に建物を直すのではなく、

家族・地域・制度をつなぐ再生プロセスです。

空き家の背景には、必ず暮らしの記憶と

承継の途切れがあります。

整理し、リフォーム・利活用・売却など

最適な形へ導くことで、

空き家は“再び誰かの暮らしを支える場所に生まれ変わります。

地域資源としての家をどう活かすか。

その発想の転換が、これからの地方を救う鍵となります。

地方の空き家再生は、

単なる不動産ビジネスではなく、

人と土地をつなぎ直す社会的活動です。

家の再生が、地域の再生を生む時代が始まっています。

つづく